距离地面三十公里以上的中高空大气由于密度十分稀薄,极易受与人类日常生活息息相关的对流层天气和太阳辐射、太阳风高能粒子事件等扰动而产生剧烈变化,直接影响航天器飞行轨道衰变和寿命。中高层大气的研究,对空间活动和通讯定位系统的安全保障有重要意义。

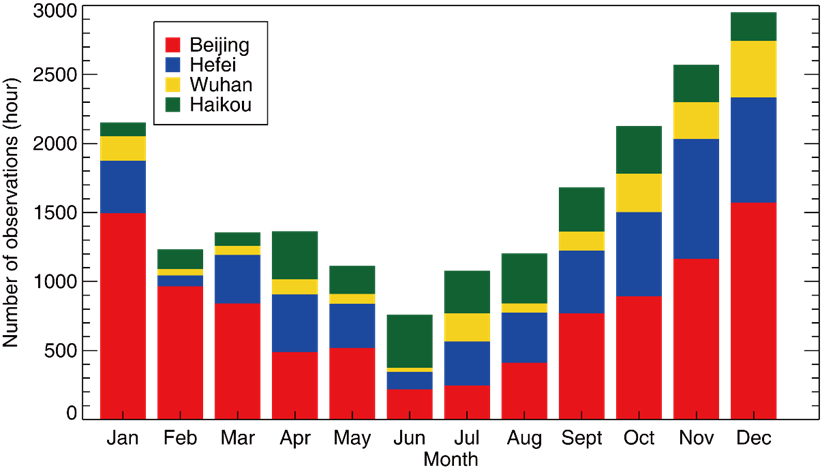

一百公里高度附近的中高层大气属于卫星向下探不到、探空气球向上够不着的探测盲区。激光雷达是中高层大气探测的主要手段,通过利用共振荧光激光雷达探测中高层大气区域存在的金属原子,可以很好的示踪研究中高层大气复杂多变的过程。子午工程北京、合肥、武汉和海口台站积累了十余年、上千小时的钠荧光激光雷达观测数据,可提供沿东经120°子午线附近不同纬度的金属钠层高时空分辨率观测(图1所示)。

图1 北京、合肥、武汉和海口钠荧光激光雷达各月份观测时长

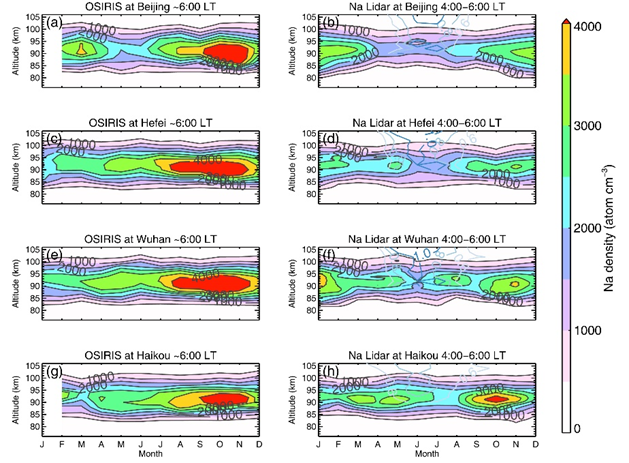

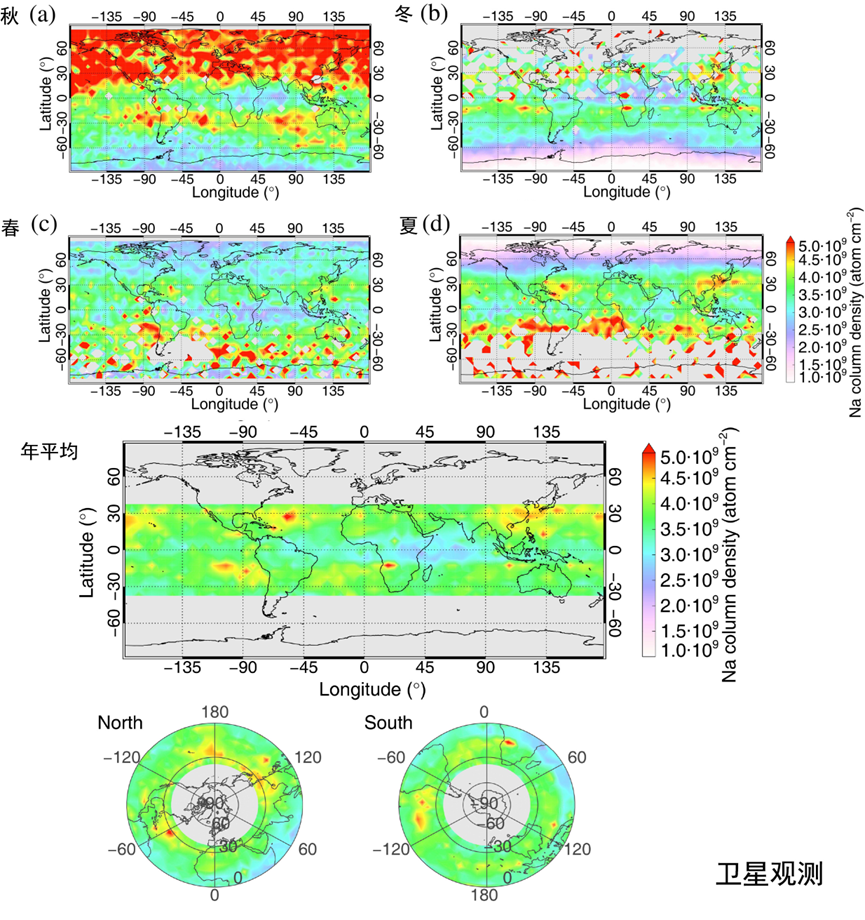

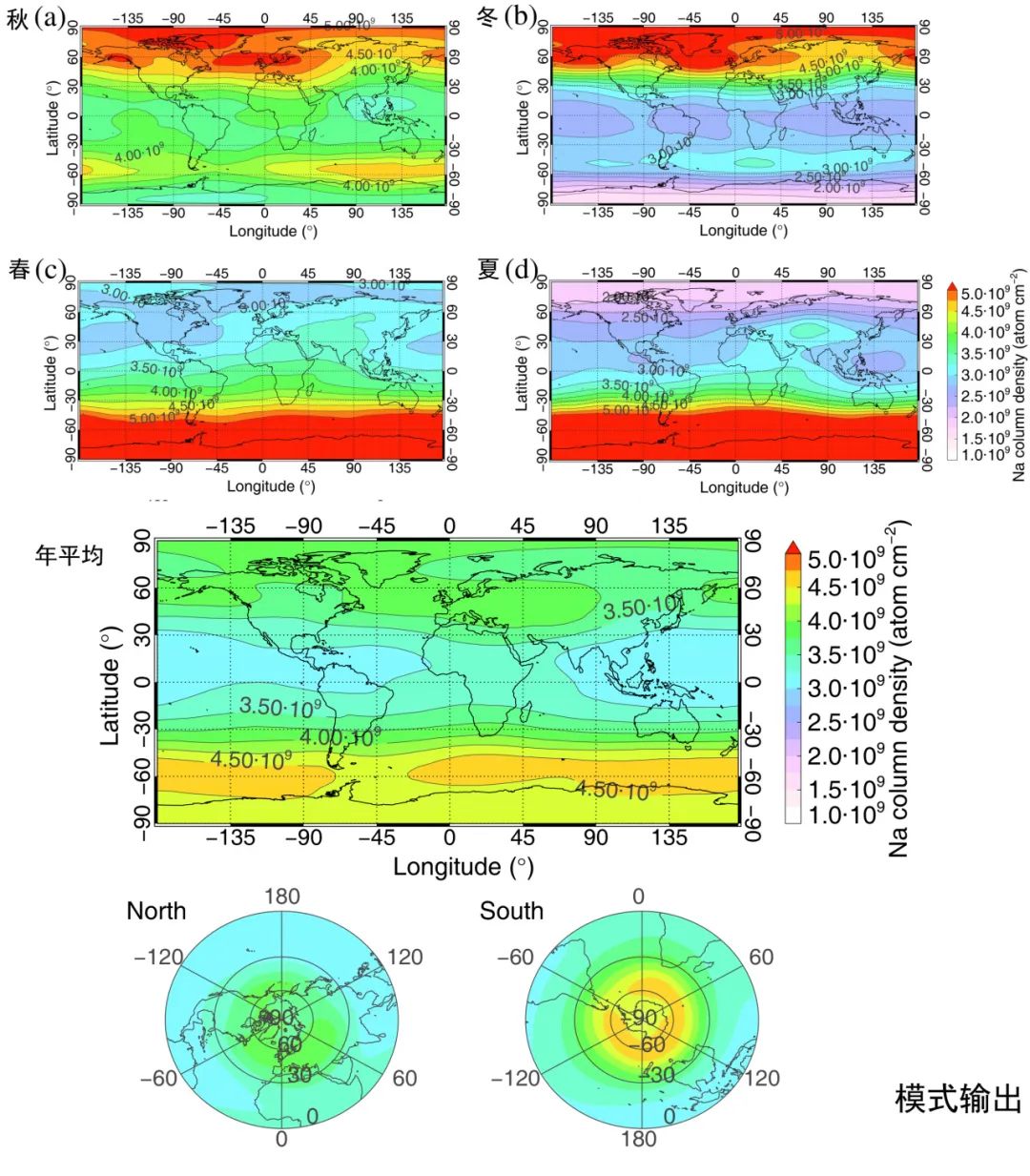

研究工作充分发挥了子午工程多台站成链观测的优势,利用4个台站钠激光雷达积累的观测数据,结合卫星高光谱遥感观测和大气模式,对中间层金属钠层的地基、天基观测和模式输出结果进行了详细地比较研究(图2和图3),并对钠层纬向南北不对称性、突发钠层季节变化等现象与偶发E层的耦合关系进行了讨论(图4)。通过结合多台站钠激光雷达观测链、卫星观测和全球模式,对全球钠层的季节和纬度变化进行研究,并与模式输出结果进行对比和分析,表明激光雷达的钠层密度观测与卫星观测、大气模式结果有较好的一致性。同时研究指出现有大气模式由于水平分辨率限制无法解析出更小尺度重力波,在部分区域模式同观测有较大差别,本研究结果为大气金属模式改进提供重要参考。

图2 卫星和激光雷达观测的金属层钠原子密度季节性变化

图3 卫星(上)和模式(下)钠原子柱密度的全球分布

图4 (a)卫星观测和参考值Na reference(Plane, 2008)的钠原子柱密度随纬度分布,(b和c)卫星和激光雷达观测,(d)偶发E层强度在纬度和高度上的分布

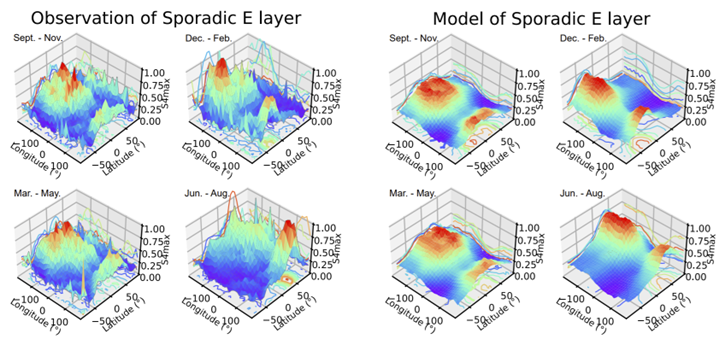

由于国际上缺少可以对全球电离层偶发E层的出现和强度进行有效预报的模型,研究团队基于低轨卫星无线电掩星观测中提取的闪烁幅度S4max数据建立了偶发E层的经验模型(图5),并利用北京电离层数字测高仪观测数据对模型输出进行标定和对比。模型预测值与测高仪临界频率foEs观测值相关性为0.52(小时)和0.68(天),模型可对偶发E层的全球分布和变化规律进行有效预报,有助于理清电离层E层不均匀体的时空演化过程与机理。

图5 电离层偶发E层卫星观测和模型预报全球分布和季节变化

本研究基于子午工程空间环境的综合监测数据,对大气金属层中性和电离成分开展了地基、天基观测和预报研究,对于进一步厘清金属层的全球分布和变化规律,理解中高层大气和电离层动力学过程和物理化学特性具有重要意义。相关论文以“Comparison of middle-and low-latitude sodium layer from a ground-based lidar network, the Odin satellite, and WACCM-Na model”和“An empirical model of the ionospheric sporadic E layer based on GNSS radio occultation data”为题分别发表于大气科学和空间物理权威刊物《Atmospheric Chemistry and Physics》和《Space Weather》上。