针对太阳风暴撞击地球空间触发的极区电离层效应,中国极地研究中心极地大气与空间物理学研究团队利用南极中山站和北极黄河站观测的宇宙噪声吸收、地磁场及电离层观测数据,同时联合卫星所得太阳风等离子体、行星际磁场等开放数据,详细分析了行星际激波撞击地球空间引起的电离层响应特征。图1给出了中山站在不同时刻相对极光卵位置的示意图。当行星际激波撞击地球的一瞬间,中山站正好位于磁正午,电离层测高仪观测到低电离层电子浓度增加、电离层短时地向移动、地磁场负弯扰。覆盖中山站上空的麦克默多相干散射雷达扫描探测到电离层等离子体对流由逆阳流入极盖区瞬时反转为向阳流(南转北),而中山站相干散射雷达则探测到等离子体的对流方向由西向流入极隙区转为东向流出(西转东,图2所示)。南极中山站与北极黄河站形成近磁共轭的观测对,通过对比黄河站的宇宙噪声吸收数据,研究人员发现激波撞击地球空间之后触发了明显的高能粒子沉降。多台子午工程空间物理设备的联合观测表明日地相互作用的晨昏对流电场扮演了关键角色,正是增强的对流电场和高能粒子沉降驱动了上述极隙区观测的极端空间环境变化,为应对太阳风暴产生的灾害性空间天气事件提供了第一手的监测预警信号。

图1 磁纬度/磁地方时坐标系下中山站一天24小时相对于极光卵的位置变化示意图。斜线阴影区大致表示极光活动的区域,黑点表示中山站全天相对极光卵的位置,红圈表示中山站极光成像仪的观测视野范围。12表示磁地方时中午、18表示黄昏

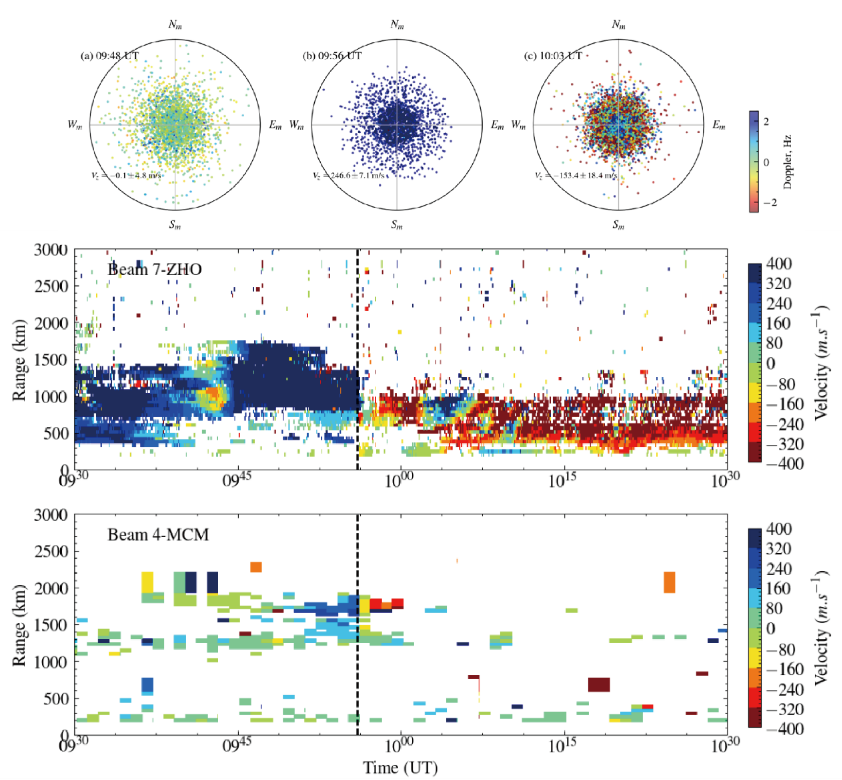

图2 2012年6月16日中山站电离层测高仪、高频相干散射雷达以及麦克默多雷达观测的电离层回波状况。竖线表示行星际激波达到地球空间的时刻

文章原文下载链接:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2023JA031497