近日,Journal of Oceanology and Limnology 期刊发表了2025年第1期封面文章“Morphology and phylogeny of two species of Bathypathes from the tropical western Pacific, with description of a new species”,该研究揭示了热带西太平洋海山黑珊瑚的物种多样性构成及其分布,发现并描述了1个新种和1个新记录种。

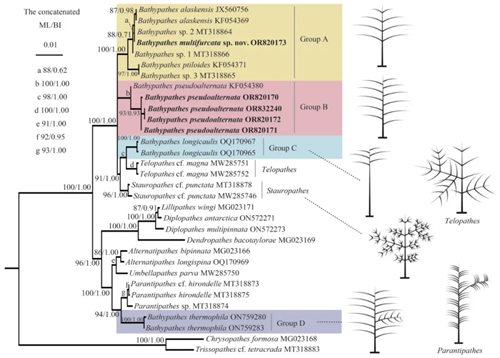

研究首次将核糖体DNA内转录间隔区ITS1-5.8S-ITS2和线粒体片段(cox3-IGR-cox1,trnW-IGR-nad2和nad5-IGR-nad1)组合,有效运用于分类实践中,以更高的分辨率开展裂黑珊瑚科系统发育研究,揭示裂黑珊瑚科中深海黑珊瑚属(Bathypathes) 的系统发育地位;基于系统发育重建结果将Bathypathes分为A–D四组,基于形态特征认为B–D组可能是潜在的新属。

黑珊瑚隶属刺胞动物门、珊瑚亚门、六放珊瑚纲、黑珊瑚目,广泛分布于全球海域,大部分为深海种,且主要生活在海山等硬底生境中,已知有7科50属301种。黑珊瑚是海山的重要生物类群,也是深海脆弱海洋生态系统的指示物种。黑珊瑚具有很高的经济价值和观赏价值,导致其在一些区域被过度捕捞,已被列入世界自然保护联盟(IUCN)的红色名录以及濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)名单。目前,有关黑珊瑚的研究主要集中在北大西洋、北太平洋和新西兰周边海域。热带西太平洋生物多样性极为丰富,海山分布密集,却是黑珊瑚采样严重不足的区域。迄今,有关该区域海山的黑珊瑚报道很少,对于该区域海山黑珊瑚的主要物种组成及其分布状况有待探究。此外,黑珊瑚目中的裂黑珊瑚科(Schizopathidae)并非单系群,且裂黑珊瑚科内深海黑珊瑚属(Bathypathes)部分物种地位也不明确,亟需提供分子系统学手段予以澄清。

本研究通过对“科学”号科考船采集自热带西太平洋麦哲伦海山链的Kocebu Guyot海山和卡罗琳洋脊的两座海山(简称M4和M7海山)的黑珊瑚样本进行形态学鉴定和系统发育分析 , 鉴别出一个新种以及一个热带西太平洋的新记录种:多叉深海黑珊瑚(Bathypathes multifurcata Lü, Zhan & Xu, 2024)和伪交替深海黑珊瑚(Bathypathes pseudoalternata Molodtsova, Opresko & Wagner, 2022)。

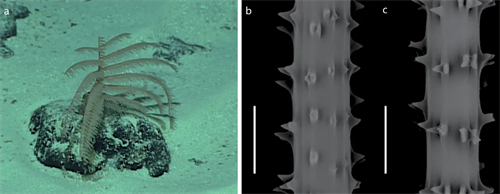

图1 多叉深海黑珊瑚 Bathypathes multifurcata Lü, Zhan & Xu, 2024的原位图(a)和刺(b&c)

如图1所示,多叉深海黑珊瑚(Bathypathes multifurcata Lü, Zhan & Xu, 2024)的主要特征为珊瑚单轴,不分枝,珊瑚通过基盘附着在坚硬的基质上。珊瑚的最大宽度几乎是其高度的2倍。羽枝对生排列,最长的羽枝大约在有羽枝轴的中间部位;同侧羽枝间距6-9 mm。羽枝上的刺表面光滑,锥形,呈分叉状规律排布;刺高0.07-0.17 mm;从侧面观,刺纵向排列成4-6排,每排具刺2-3个/mm。珊瑚虫横径4-7 mm。

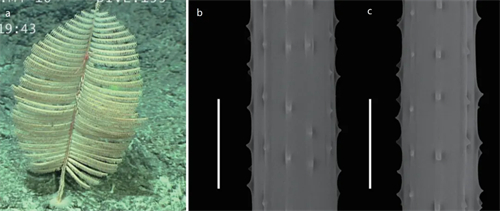

图2 伪交替深海黑珊瑚 Bathypathes pseudoalternata Molodtsova, Opresko & Wagner, 2022的原位图(a)和刺(b&c)

如图2所示,伪交替深海黑珊瑚(Bathypathes pseudoalternata Molodtsova, Opresko & Wagner, 2022)的主要特征为珊瑚单轴,不分枝。下端没有羽枝的轴较短,不超过7 cm。羽枝互生排列,大部分羽枝长度近等长,同一侧羽枝间距8-14 mm。羽枝上的刺表面光滑,锥形,顶端钝;刺高0.012-0.039 mm;从侧面观,刺纵向排列成6-8排,每排具刺2-4个/mm。珊瑚虫横径4-6 mm。

通过多基因构建系统发育树显示(图3),Bathypathes可分为A–D 4组,这也与它们的形态特征,特别是群体分枝模式和羽枝排列方式相一致。A组包括模式种B. patula在内共13种,其特点是珊瑚不分枝,羽枝近对生排列。B–D组羽枝均为互生排列。C组(B. longicaulis)没有羽枝的茎较长;B组(B. pseudoalternata)珊瑚不分枝,没有羽枝的茎较短且刺的顶端钝;D组(B. thermophila)成熟个体(高于40 cm)有一个或几个分枝,幼年个体(小于40 cm)没有分枝,羽枝上的刺顶端尖锐。D组与Parantipathes形成支持度高的姐妹分枝,主要区别为刺的排列模式(两排vs. 六排或多排)。

B. platycaulus的原始描述主要基于两个片段,仅描述羽枝的排列方式为互生排列(Totton, 1923)。在Horowitz等(2022)用超保守元件构建的系统发育树中,B. platycaulus是Parantipathes的姐妹分枝,与当前拓扑结构中D组的位置相同,因此暂时将B. platychaus分配到D组,需要通过对其他形态学特征(如分枝模式)进行更全面的评估来确认。综上所述,基于四个分组的形态特征(表1),研究者认为BCD三组是潜在的新属,但需要更多分子序列分析结果来进一步确认。

图3 裂黑珊瑚科和枝黑珊瑚科(外群)的ITS-COI-NAD2-NAD1序列构建的最大似然(ML)树

本研究丰富了热带西太平洋海山黑珊瑚的物种信息和基因库,为深海黑珊瑚的系统分类学研究提供数据和参考。中国科学院海洋研究所海洋生物分类与系统演化实验室博士研究生吕婷和副研究员詹子锋为论文共同第一作者,徐奎栋研究员为通讯作者。

论文信息:

Ting Lü, Zifeng ZHAN, Kuidong XU. 2025. Morphology and phylogeny of two species of Bathypathes from the tropical western Pacific, with description of a new species. Journal of Oceanology and Limnology, 43(1): 248-260. https://doi.org/10.1007/s00343-024-4006-z.

本文来源于微信公众号JOL海洋湖沼学报,“科学”号信息员封婧改编提供。